FASHION MEDIA CHRONICLE #09 編集長という肩書きは、もういらなくなる。 NYLON JAPAN編集長 戸川貴詞さん

加速するデジタルシフト、多様化する価値観やライフスタイル。目まぐるしく変化する現代社会において、メディアの在り方も日々進化しています。変わり続けることと、変わらないこと。ファッション情報を届けるメディアの「今」と「これから」に迫ります。今回は2004年に創刊したファッション誌『NYLON JAPAN』の編集長であり、カエルム株式会社の代表取締役でもある戸川貴詞さんにお話を伺いました。

渋谷に“出勤”していた出版社時代

—『NYLON JAPAN』は昨年20周年を迎えられましたね。

はい、おかげさまで2004年に創刊した『NYLON JAPAN』は今年21年目を迎えました。もともとは1998年に立ち上がった米・ニューヨークのファッション・メディアです。 本国のウェブメディアがあるとはいえ、現在は『NYLON JAPAN』のすべてのコンテンツを日本オリジナルで作っています。

—改めて戸川編集長の経歴を教えてください。

僕は新卒で日之出出版に入社させていただいて、はじめの3年間は広告部に所属していました。その後編集部に異動し6年ほどキャリアを積んで、独立準備のために退社。2001年に現・カエルム株式会社を立ち上げました。 もともと雑誌業界を志していたわけではなく、学生時代から単純に「自分は何が一番稼げるか」を考えていました(笑)。とにかく早く働きたいという気持ちだけはあって、高校入学と同時にアルバイトを始め、テレビ局から車雑誌、ゲームセンターからピザ屋まで、長期短期合わせると30種類くらい経験しました。その中で自分に一番しっくりきたのが出版でした。

—実際に出版社に入社されていかがでしたか?

その頃はとにかく雑誌が元気な時代でした。『Fine』という雑誌でストリートスナップをよくやっていたのですが、ひたすら渋谷の若者たちを追いかける日々。思い返すと、当時京橋にあった本社よりも渋谷の現場に“出勤”していました(笑)。 まだデジタルツールなんてありませんでしたが、誌面の片隅にスナップ企画の告知をすると、当日宮下公園に3000人くらいの列ができる、みたいな時代でした。でも当時から誌面を作るというよりも、雑誌を通してひとつのコミュニティを作る、という感覚でしたね。その考え方は今でも活きていると感じます。

—入社初期は広告部にいらっしゃったのですね。

はい。いわゆる王道のファッション誌ではなかったので、いろいろ自分たちで考えながら広告を集めていました。編集タイアップもやっていましたが、やはり圧倒的に反響が取れたのは編集ページで取り上げたアイテムだったんです。いつもリアルでオーガニックな広告展開ってなんだろうと考えながら、独自の広告企画を作ったり、イベントを企画したりしていた記憶があります。。今考えると、雑誌の誌面を作ることだけではなく、広告部で出版ビジネスの全体像を見られたことはすごく貴重な体験でした。

探究心で道を切り開き、新雑誌の出版へ

—独立のきっかけというのはあったのでしょうか。

もともと起業することも視野に入れて働いていた気がします。学生時代にテレビ局でバイトしていた際に、なんとなくですが、コンテンツを作るディレクターよりもお金を引っ張ってくる側、要はプロデューサーにならなきゃ自分のやりたいことはできないな、と気づいたんです。無邪気にバイト先のテレビ局で「20代でプロデューサーになれますか?」とか聞き回っていました(笑)。もちろん相手にされなかったのですが、唯一、「独立して、自分で企画して、スポンサーを集められればなれるんじゃないか」と答えてくれた人がいて、なるほど、と。でもテレビだと動く金額がかなり大きくなってしまうので、自分でイメージできる規模だったのが出版だった、という感じです。

—独立までの道のりは紆余曲折だったと伺いました。

これも広告営業を経験していたからわかっていたことなのですが、独立してオリジナルで雑誌を作るにしても、僕には実力も知名度もなかったので、広告が集まるはずないな、と。それで思いついたのが洋雑誌のライセンス契約。僕自身にブランド力や実績がなくても、その洋雑誌にブランド力があれば広告は集まるんじゃないか、と。それでピックアップしたのがロンドンの『DAZED&CONFUSED』とニューヨークの『NYLON』。この2冊は世界的に知名度がありながらも、大手出版社が出していたものではなかった。スタートアップ時は比較的制作コストが抑えられるカルチャー誌から、という考えもあって、まずは知り合いつてでロンドンにある『DAZED&CONFUSED』の本社へ行き交渉したところ、意外と話がトントン拍子に進んだんです。とはいえ当時はまだ会社を立ち上げる前で、お金もなく、とにかくライセンスフィーをかき集めるのに必死でした。そしてなんとか創刊に漕ぎ着けたんですが、若気の至りというか、成功するイメージしかなかったので、ロンドンで『DAZED&CONFUSED JAPAN』の創刊準備をしている時に、ニューヨークの『NYLON』編集部に電話をかけ、ライセンス交渉をしました。今考えると本当に無謀でしたね(笑)。

苦境に立った経験があるからこそ今がある

その後『NYLON』との契約も成立し、2003年に『NYLON JAPAN』のプレ号を刊行。実は『NYLON JAPAN』のプレ号で広告を募ったら、びっくりするくらい集まったんです。そして、当然調子にのっちゃうわけです(笑)。しかし、もちろんそんなにビジネスは甘くはなく、初速は良かったものの、無名の小さな会社が全国区の月刊誌を2誌抱えてまわるはずもなく、、、。起業して3年ほどで人員やオフィスを縮小し、立て直しを図ることに。多くの社員や関係者の方々にご迷惑をおかけしてしまいました。その時に初めてコツコツ積み重ねていくことの大切さを痛感しました。でも自分勝手なことを言うと、そういう経験があったからこそ、今があると自負しています。

—それでも定期刊行は続けていたのですね。

はい。でも2010年頃には時代的にカルチャー誌の販売、広告ともに厳しくなり、定期刊行雑誌は『NYLON JAPAN』1誌に絞りました。その頃から会社設立当初よりやっていたクリエイティブスタジオ事業(ファッションやビューティブランドの広告ビジュアルやカタログ制作、イベント企画)の受注を強化しました。それで持ち堪えながら、会社がやっと軌道に乗ったな、と感じたのは設立から10年経った頃。広告代理店やクライアントからの相談も増え、なんとかおかげさまでやらせていただいています。本当にラッキーだと感じていますし、感謝しかありません。

誌面を作るのではなく、“マインド”を育てていく

—『NYLON JAPAN』を創刊されて20年、変わったと感じることはありますか。

毎年毎号変わっていっていると思っています。『NYLON』というブランドを作る上で意識していることは、表層的なことではなく、いわゆる雑誌やコミュニティの芯である“マインド”をきっちり育てていくことです。そのためにも、アプローチやアウトプットの方法は毎号変わらないといけない。なぜなら、読者も常に変わっていくものなので。創刊20年ともなると、もはやひとつふたつ世代が入れ変わっていてもおかしくない。だから何かをキープし続けている感覚はなく、むしろ自分たちが今日やったことを、明日には否定できないといけないと常に思っています。

—変わっていない部分もありますか?

もちろん 『NYLON JAPAN』を作る上で、軸となるテーマ「NEW POWER, NO BORDER」「MORE THAN EVER」。これは創刊から変わっていません。年齢的には20代がコアターゲットになりますが、その世代にだけ向けて作っている感覚はなく、あくまで世の中のファッションを軸にしたカルチャーにスポットを当てることを意識しています。それが結果的に若い世代の子たちが魅力的に感じていることと繋がっている、という感じでしょうか。

—コロナ禍での変化は何かありましたか?

もちろんありましたね。制作面では細かい情報などはSNSに移行し、誌面ではよりビジュアルを強めた構成にしました。でも一番大きかったのは雑誌の流通販路を変えたことですね。実はコロナ禍に『NYLON JAPAN』に限らず、カエルムから出しているすべての雑誌において、コンビニから撤退するという決断をしました。

—それは結構大きな決断だったのではないでしょうか?

そうですね。でもよくよく考えてみると、昔はコンビニの雑誌棚が客寄せみたいな役割を担っていましたよね。入り口の一番いいところにズラッと雑誌が並んでいた。でも今はその売り場もどんどん小さくなり、お店の奥の方に追いやられています。そうなると雑誌としてのブランディングにも寄与しない。それが当たり前になるなかで、今の若者たちにとって“雑誌をコンビニで買う”っていうこと自体、あまり馴染みがない。むしろケータイでふと見つけた情報から、そのまま雑誌をネットで購入し、自宅に届く、という方が自然です。なのでコンビニの販路を断ち、その分Amazonなどのネット書店とユーザー層がマッチしている大型書店中心に寄せました。それが功を奏し、コロナ禍でも売り上げは順調に推移しました。

“NYLON読者”という言葉はもう使わない

—まさに英断だったわけですね。それはそれまでの出版ビジネスからの脱却、という感じでしょうか?

極端な話、僕は雑誌を毎号買ってもらう必要はないと思っています。雑誌を買うことだけがNYLONというコミュニティに参加する方法ではない。SNSでもイベントでも、どこから入ってきてもらってもいいし、極論、雑誌は買ったことがなくてもSNSをフォローしてくれているだけで立派なコミュニティの一員なんです。それもあり、最近はNYLON読者という言葉は使わないようにしています。

—コミュニティという言葉は昨今、本当によく耳にするようになりました。

おそらく今の若い人たちは、何かを楽しみたい、どこかに属していたいという気持ちが強いと思うんです。例えば学生時代にコロナ禍になり、学校になかなか行けないけど、学校を含め何かのコミュニティには属していたい、というような感覚ですよね。『NYLON JAPAN』で作っていきたいのは、まさにそういう空気感。なんかいいな、とか、これ好きだな、と思ってもらえる雰囲気をちゃんと形作っていきたいですね。

—雑誌の世界観を広げていくという感覚でしょうか。

例えば今は“推し活”が分かりやすい例だと思うのですが、表紙のタレントさんが“推し”だからと初めて雑誌を買ってくれる人もいる。そして買っていただいた方が、なんか、この感じ好きだな、とか、楽しそうだな、とか、ワクワクしてくれればそれで十分なんです。だからこそ、毎号変化する雑誌を出すことが、結果的に『NYLON JAPAN』の裾の尾を広げるプロモーションになる、と思っています。

メディアの新しいあり方を模索して

—今後、目指していることはありますか。

今お伝えしたようなコミュニティを、より強固なものにしていくことです。『NYLON』は本国を含め、今はデジタルがメインになっていて、雑誌を発行しているのは日本を含めて3ヶ国だけなんです。でも雑誌があるからこそできることもある。僕たちが日本でやっていることを海外にも出していけるようにしたいですね。

—新しい雑誌スタイルにも挑戦されているとか。

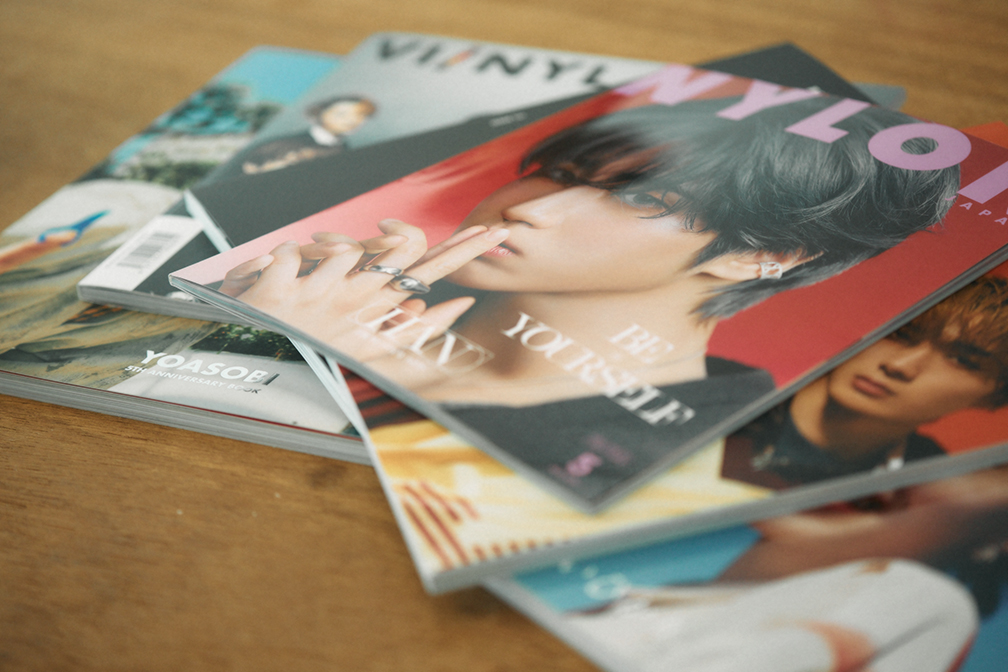

今、実験的に行なっているのが、音楽カルチャーにフォーカスした『VI/NYL(バイ&ナル)』というメディアです。 この雑誌、実は、編集しない・デザインしない・広告を取らない、がコンセプト。毎号、ベースデザインや文字数は変えないようにしています。それは他のSNS同様、フォーマットを統一することで、逆にその中でユーザーやクリエイターが“遊べる”状況を作っています。実際、ユーザーからの反響というよりも、出演するアーティストさんや制作サイドのクリエイターから「ぜひ一緒にやりたい」という声をたくさんいただき、うまく軌道に乗り始めています。昨年末にロンドンに会社をつくり、イギリスでも出版コードを取得し、今年2月に『VI/NYL』のグローバル版(英語版)を創刊しました。今後、雑誌だけではなく世界でのビジネス展開を見据え動き出しています。

編集長という肩書きは無くなればいい(笑)

—『NYLON JAPAN』に『VI/NYL』、そのほかにも定期刊行物の編集長を兼任されておられますが、多忙極まりないのでは?

今は編集長という立場にいますが、これはすべて(仮)という感じで、今後「編集長」という概念はなくなってもいいと思っています。編集長によって雑誌全体の色が変わる、みたいな考えは必要なくなるというか、制作者のエゴを出さないのが、これからのメディアでは大事なんじゃないかな、と。雑誌のプラットフォーム化、というか、『NYLON JAPAN』も『VI/NYL』もメディアというよりも、そこに集まる人たちが自由にそのコンテンツを楽しむフラットなコミュニティにしていきたい。僕はそれを整えるだけの役割だと思っています。

—なるほど。先ほどおっしゃっていたプロデューサーというスタンスの方が近いわけですね。では今後、広告代理店に期待することはありますか?

今はファッションだけでなく、ビューティもすごく勢いがあると感じています。『NYLON JAPAN』では、現在のように男性タレントが女性誌の表紙を飾るようになる前から、いろんなビューティブランドとコラボして、表紙に男性アーティストを積極的に起用しているんですが、毎回すごく反響があります。これまでの固定概念にとらわれない、新しい広告戦略をもっと一緒に仕掛けていきたいですね。

—その他、戸川さんが今注目していることなどはありますか?

伝統的なものやその国の文化に根付いているものに、改めて興味を惹かれています。例えば海外の伝統的な建築物や、日本でも昔からずっと続いている農作物とか。今はAIなどを駆使し、パッとインスタントにものが作れる時代になりましたが、“歴史”を作り出すことはできません。そういう長い時間と手間をかけて作られてきた、本質的なものに価値を感じています。実は今、静岡でお茶作りを始めようとしています。3年ほど前から時間があるときに足を運び、お茶畑で茶摘みをしたり。歴史があるものは、やはりすごく奥深くて、自分なんかが入り込める余地がないと思うからこそ、より惹かれていくんです。

—これまた全然ベクトルの違うものですね(笑)

他にも、制作面では映画も作っています。映像の世界も出版と同じく色々と古い体質が残っていて、それが逆に面白い。今まで長編2本と短編を1本作ったのですが、今後も積み重ねていきたいですね。今も新作の撮影準備をしているところです。あと、もうすぐ正式に発表されますが、新しい形の音楽イベントも計画中です。とにかく昔からいろんなジャンルの世界に飛び込み、学んでいくのが好きなんです。思い返せば、子どもの頃、野球は試合よりも練習のほうが好きでした。監督が指示する“試合に勝つための方程式”に従うより、黙々と自分の感覚に従って試行錯誤しながら“実験的に”練習するほうが断然楽しかったですからね(笑)。そんな探究心は、これからもずっと持ち続けていたいです。

.jpg)

戸川貴詞さん 2001年にカエルム有限会社(現・株式会社)を設立し、2004年に『NYLON JAPAN』を創刊。同社代表のほか、『NYLON JAPAN』『CYAN』『CYAN MAN』『HIGHSNOBIETY JAPAN』『VI/NYL』などの編集長を(仮)で務める。クルマ、バイクが大好きで、遊んでいると思われないように『DRIVETHRU』(https://drivethru.jp)というオンラインモーターマガジンを立ち上げたり、温泉が好きで、こちらも遊んでいると思われないように、今年大分・別府にミュージック&ブックカフェバーをオープンする予定。

Photo:Mizuho Takamura

Text:Asako Fujita

-

FASHION MEDIA CHRONICLE #12 ジャーナリズムを根幹に、本質的な価値を届ける。『Esquire』日本版編集長 近藤智之さん

2025.10.27

Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #11 信念を曲げない覚悟が、信頼をつくる。『Precious』の品格と矜持 Precious編集長 池永裕子さん

2025.8.25

Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #10 美容コア層からキッズ、メンズまで。拡張し続ける『美的』の世界 美的編集長 中野瑠美さん

2025.8.4

Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #08 アメリカ西海岸へのブレない憧れは、時代や世代を超える Safari編集長 園部仁さん

2025.4.10

Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #07 地球上のすべてのカルチャーを包括する BRUTUS編集長 田島朗さん

2025.3.21

Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #06 時代の“らしさ”とGINZAの“らしさ“を紡ぐ GINZA編集長 矢部光樹子さん

2025.3.10

Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #05 ウェルネス情報を楽しく、賢く、スピーディーに Women‘s Health編集長 嶋内瑠璃子さん

2024.11.1

Media -

FASHION MEDIA CHRONICLE #04/柔軟な価値観を持つ世代とシームレスにつながる MEN’S NON-NO ブランド統括・WEB編集長 丸山 真人さん(写真:右) MEN’S NON-NO プリント版編集長 吉﨑 哲一郎さん(写真:左)

2024.9.2

Media

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)